香嵐渓にある「三州足助屋敷」は、昔ながらの手仕事を実際に見ることができる貴重な施設です。

三州足助屋敷は、1980年(昭和55年)に開館しました。

この施設は「生きた民俗資料館」として知られており、かつての豪農の屋敷を再現しています。

その建物は、長屋門、母屋、竹屋といった伝統的な茅葺きの木造建築で構成されています。

見どころや駐車場など実際に行ってみての体験談とクチコミをお伝えします。

三州足助屋敷はどんなところ?見どころ

足助屋敷では、この地域で行われていた炭焼き、木地、紙漉き、機織りといった日常生活に必要な10種類の「手仕事」が展示・実演されています。

特別なものを作るわけではない、生活に必要なものを自分で作っていた少し前の時代が再現されています。

また、これらの手仕事の中には、訪れる人が体験できるものもあります。

大家族が集って地に足のついた暮らしぶりはどんなものだったのか、昔の暮らしぶりを追体験できる施設でもあります。

三州足助屋敷の駐車場

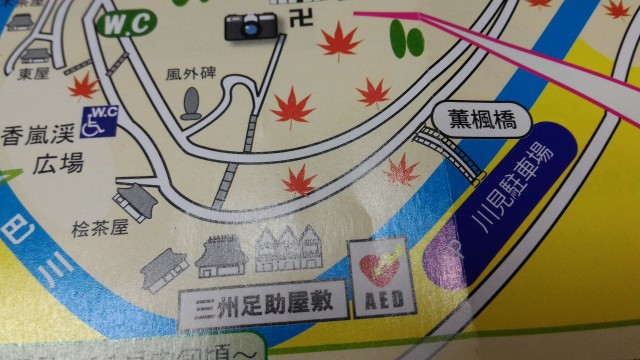

香嵐渓「三州足助屋敷」に一番ちかい駐車場は「川見駐車場」です。ここは100台駐車可能です。

香嵐渓入り口の巴橋からは700メートルほど上流になります。

巴川のほとりにあって、香嵐渓の一番の紅葉の名所にごく近いところ、「薫楓橋(くんぷうばし)」のかかるところにあります。

◆三州足助屋敷と川見駐車場

普通車は一回1,000円です。(紅葉シーズン中のため?オフシーズンには500円ということも)

(香嵐渓でも一番停めにくい駐車場なので、紅葉シーズンに行きましたがこの駐車場が一番空いていましたよ。)

「川見駐車場」に停めて、目の前の「薫楓橋」を渡り、左に行けばじきに入り口の案内板があります。

三州足助屋敷の入場料・休館日

◆三州足助屋敷入り口、茅葺屋根

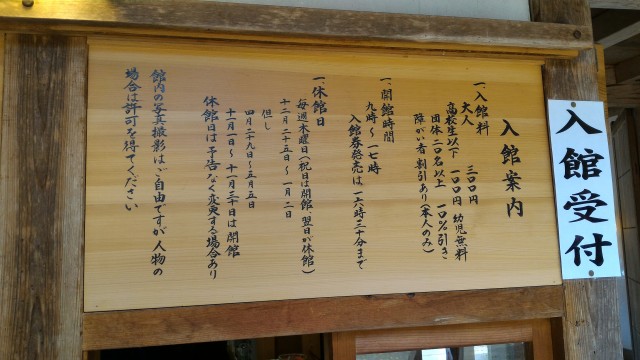

<三州足助屋敷の入場料>

- 大人300円

- 高校生以下100円

<開館時間>

- 9時から17時

- 休館日:木曜定休(祝日は開館、翌日が休館)と、12月25日から1月2日。

ここに注意書きが書いてあって、私は見落としていたのですが、「写真撮影OKでも人物の場合は許可を得てください」とあります。

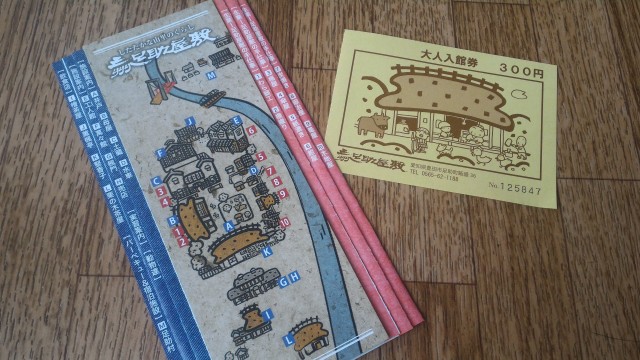

入場料を払い、パンフレットをもらいます。

奥にすすもうとすると一頭の牛と対面します。これがけっこう驚きです。

三州足助屋敷の生活に必要な手仕事

牛を飼育

◆農家は牛を飼っていた

農家では、牛を農耕用・肉用・採肥用として飼育していたのです。

ここには農家の当たり前の生活が再現してあります。

牛の周りには「肥料としてのウン●」がごろんとあります。

牛はここが会館した(1980年)当時からずっと飼われていて、系統図もありました。

牛とともに鶏を飼うのも当たり前の農家の暮らしぶりです。

牛の横には井戸があり、井戸で水がくめるようになっています。井戸の水汲み初体験してみました。

井戸水をくむ体験

あんがい重い・・・こうしないと水が使えないのですね・・・それも少ししか汲めません。

今はなんと便利なんでしょう。

手仕事体験は予約を

井戸、母屋、土蔵、水車などがあり、機織りの実演、藍染め、わらぞうり作り、竹とんぼ、紙すき、竹細工、五平餅作りの体験実習ができるようになっています。

やってみたい!ときは、予め問い合わせをしておくとよいです。

左方向に母屋があり、ここには普通の生活の営みがすべて残されています。

三州足助屋敷の母屋の普通の生活

農家のあたりまえの生活を、そのまま再現している母屋は、広い土間に農機具などが並んでいます。

また保存食のいろいろな種類のものが瓶詰めになっています。

梅干しくらいしか思い浮かばないのですが、なんと熊蜂の焼酎漬け!その隣はまたたびのなんとか漬け。

◆クマバチの焼酎漬け

他にも10個くらいこうした漬物の瓶がならんでます。

保存食を常備して、薬代わりや滋養強壮に食べていたんですね。

囲炉裏が目につき、煙がもうもうと出ているなんて見たことないです。

編んだ座布団があったのでしばらく座ってみました。

◆囲炉裏

母屋の中には、古いタンス、レコード、アイロン、枕などがあり、こういった生活用品で暮らしていたわけですね。

◆母屋での暮らし

布団は、敷ふとんが「藁(わら)布団」でした。

わらが入っているだけ。触ってみたらジャリジャリ音がします。

上布団は「かいまき」(袖がついた着物状の寝具)です。

◆布団・かいまき

寝具といっても、布が継ぎ接ぎになっています。

布も大切だったと聞きます。

家族の衣類は着物の時代なので、主婦が家の中で布を織ります。

機織り機があって、実際に縦糸をまっすぐ引いて整えておいででした。

これは機織り機に縦糸(たていと)をかけて、織り進んでいるところです。

◆機織り機

反物や小物にして、横のスペースで販売もされていました。(反物ひとつ欲しかったど、、、)

母屋の中にはその他にも生活に関わるものがすべてあるので、感心したり珍しかったりで面白いです。

三州足助屋敷の風景

香嵐渓「三州足助屋敷」の家の造りは、みな茅葺屋根のお家です。

◆三州足助屋敷の家

地面は歩きやすく整備されています。周囲の山々に囲まれていた里山の暮らしです。

◆三州足助屋敷の家並・里山の風景

見学できる手仕事

香嵐渓「三州足助屋敷」で見学できる手仕事をいくつか紹介しますね。

お椀がたくさん彫られていますが、お盆や皿などもあり、木製品を作る人の仕事部屋。

◆木製品を作る人の仕事部屋

竹細工をする人の仕事部屋。昼食どきで席をはずされていました。

◆かごを作る部屋

炭焼き小屋の外の様子。木酢液売ってました。

◆炭焼き小屋 外観

鍛冶屋さんの仕事部屋。

奥まったところに作業中の火がおきています。

◆鍛冶屋さんの仕事部屋

これは和紙をつくる元になる、こうぞを煮る釜です。

◆こうぞを煮る釜

隣の家では和紙をすくところ、乾燥させるところなどあり、出来上がった和紙の販売もありましたよ。

刃物やハサミを砥ぐ職人さんのところにあった、修理代金表。

今では研いでくれるところも見当たらないので、依頼は多いようです。

紺屋さんという職業があって、染め屋さんのことです。

◆紺屋

奥に染体験ができるところがありました。藍染めを中心にいろいろ商品化されて販売もあります。

その他、生活に欠かせない履物だった「下駄」も展示されていました。

◆下駄

昔は下駄だけだったので、幾種類もの用途に応じた下駄があったということです。

桶職人さんの仕事ぶりを拝見できました。

熱心に木枠を整えておられます、見ると長ーいカンナです。

◆桶職人の仕事

こうして時間をかけて一つの道具が出来上がるわけですね。

傘職人さんの仕事も拝見できました。販売もしていましたよ。

子供が竹で「ぽっくり」していたり、的当てで遊んでいたり、子供のための小さな遊びが用意されていました。

職人さんの丁寧な手仕事を見ていると、工場生産された企画品しかない今の生活を、嫌でも比べてしまいます。

「自然の中でのくらし」を見て、穏やかな気持になることができました。

子供も大人も楽しめ、勉強にもなるいい施設です。

「香嵐渓のもみじ祭り」の期間(11月1日から30日)は、休まず開館しているので、紅葉狩りと合わせて来れば、イベントも楽しめますよ。

香嵐渓の他の駐車場情報はこちらを

香嵐渓の紅葉の様子やおすすめ観光コースはこちらでどうぞ。

スポンサーリンク

コメント