こんにちは!DIYで改造した日産バネットバンで、気ままな夫婦旅の様子をお届けしているゴロマル&よしえです。

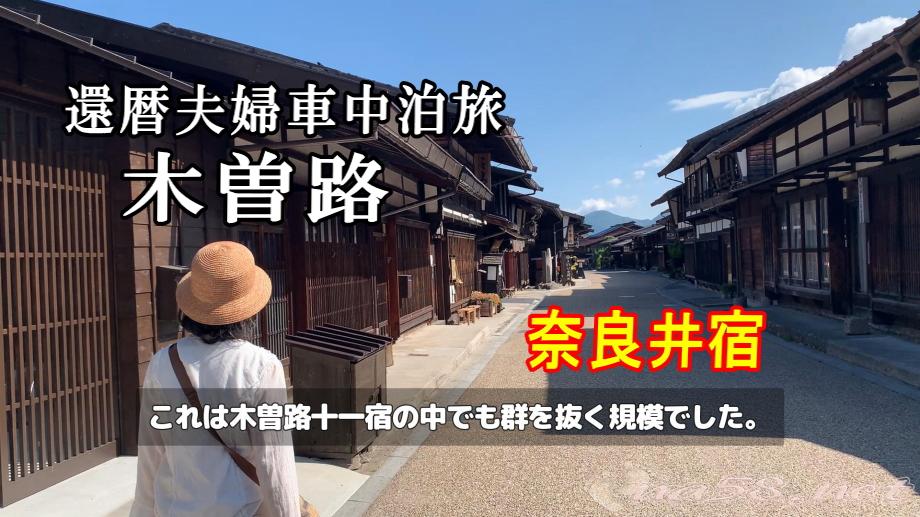

私たちの木曽路を巡る車中泊旅も、いよいよクライマックスを迎えます。

中山道の風情を色濃く残す馬籠宿と妻籠宿を歩き、浦島太郎伝説が息づく絶景「寝覚の床」に感動し、木曽駒ヶ岳の麓に湧く秘湯「天神温泉」で旅の疲れを癒やしました。

昨夜は、木曽漆器の伝統に触れられる「道の駅木曽ならかわ」で快適な一夜を過ごし、いよいよこの旅の最終目的地へと向かいます。

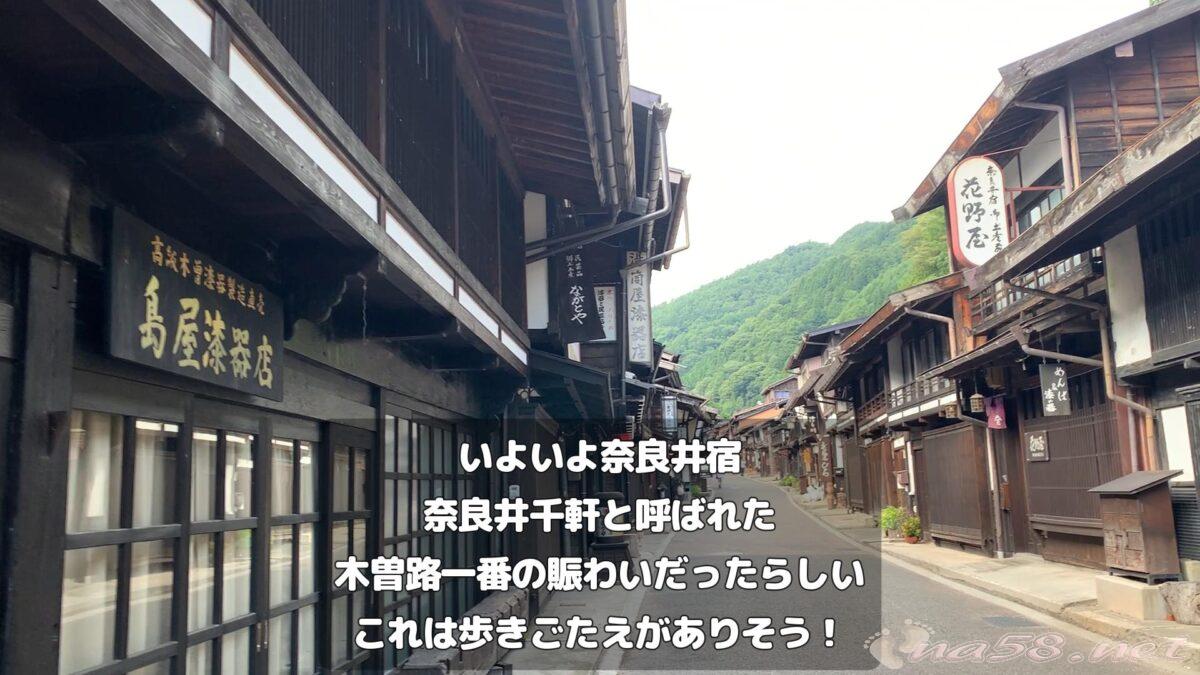

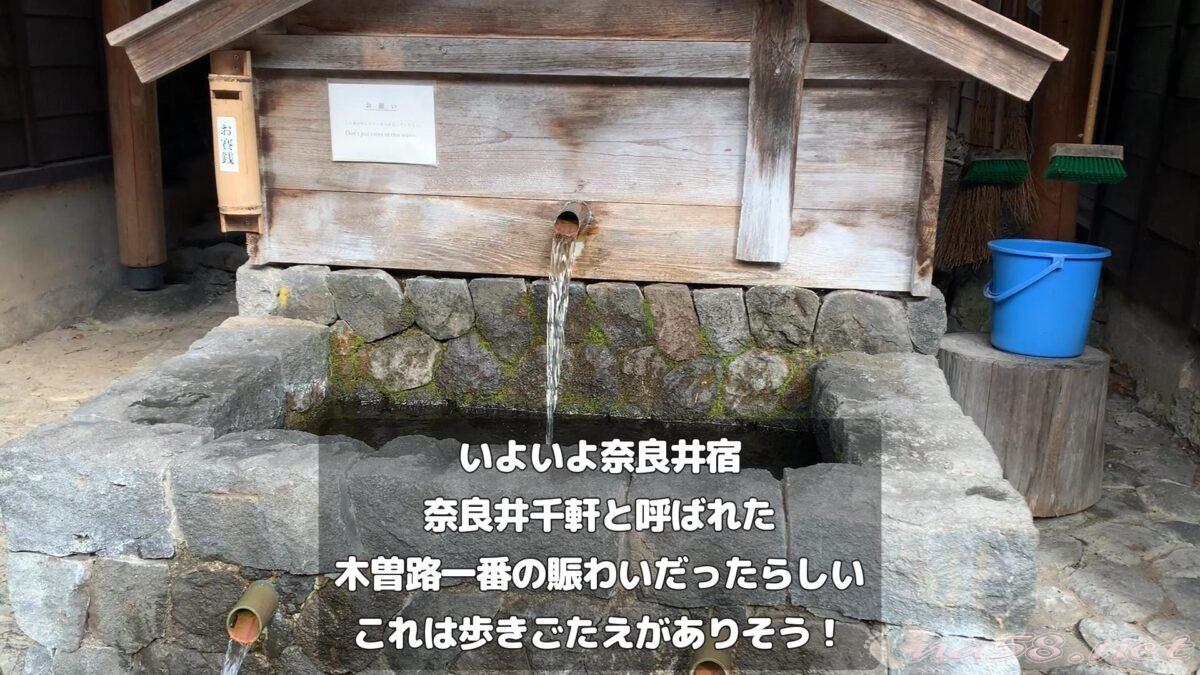

「いよいよ奈良井宿だ。なんでも『奈良井千軒と呼ばれた木曽路一番の賑わい』だったらしいぞ。これは歩きごたえがありそうだな!」

「まあ、楽しみね!妻籠宿や馬籠宿とはまた違う魅力があるんでしょうね」

そんな会話をしながら、愛車のバネットバンを走らせます。

これから、江戸時代の旅人たちが憧れた日本最長の宿場町、奈良井宿での時間旅行が始まります。

まずは、この宿場町がどのような場所なのか、その圧倒的なスケールの秘密を紐解いてみましょう。

奈良井宿とは?中山道のど真ん中に栄えた日本最長の宿場町

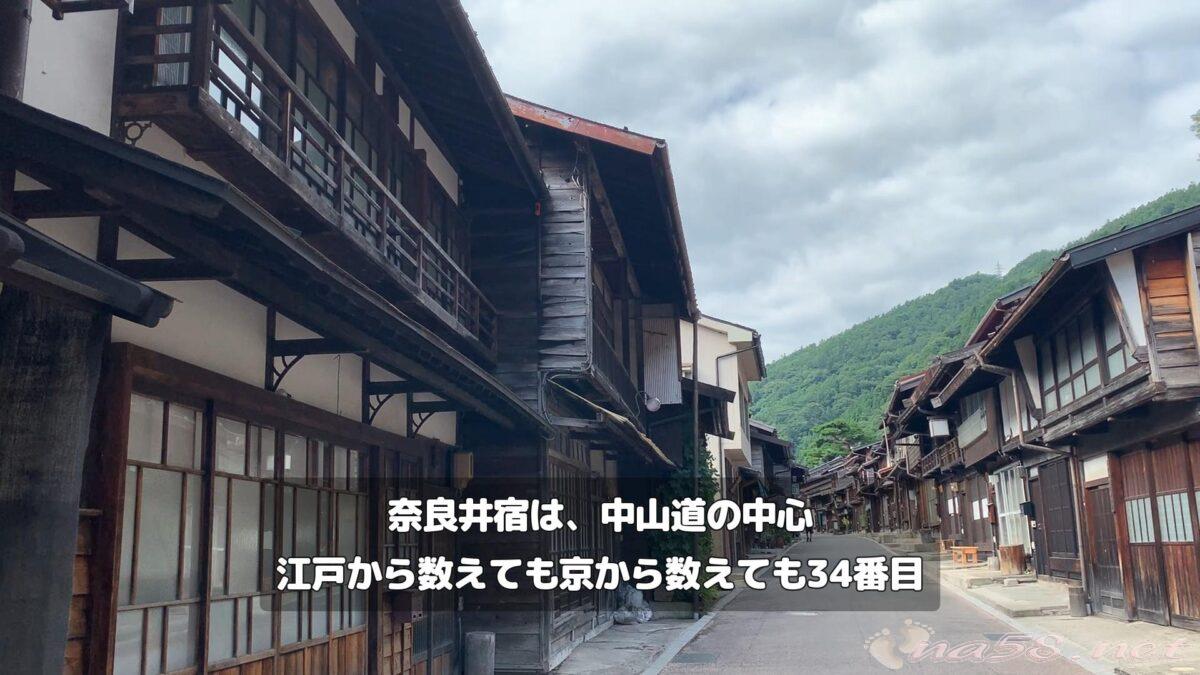

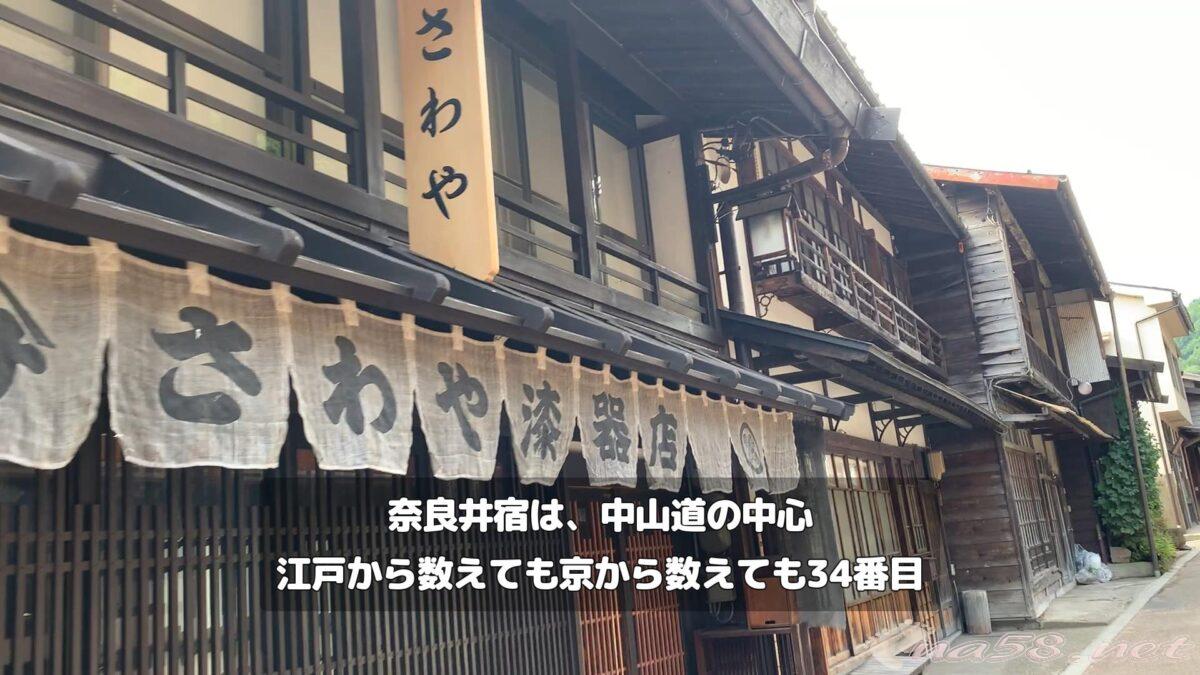

奈良井宿は、江戸と京都を結んだ中山道のちょうど真ん中に位置する、戦略的にも非常に重要な宿場町でした。

険しい山道、特に難所として知られた鳥居峠を越える旅人たちにとって、ここはまさに砂漠のオアシスのような存在。

多くの人々がここで旅装を解き、次の道のりに備えたのです。

その結果、宿場はかつてないほどの繁栄を極めました。

奈良井宿の基本的な特徴をまとめてみました。

- 中山道の中心:江戸から数えても京から数えても34番目。まさに中山道67宿の「ど真ん中」に位置します。

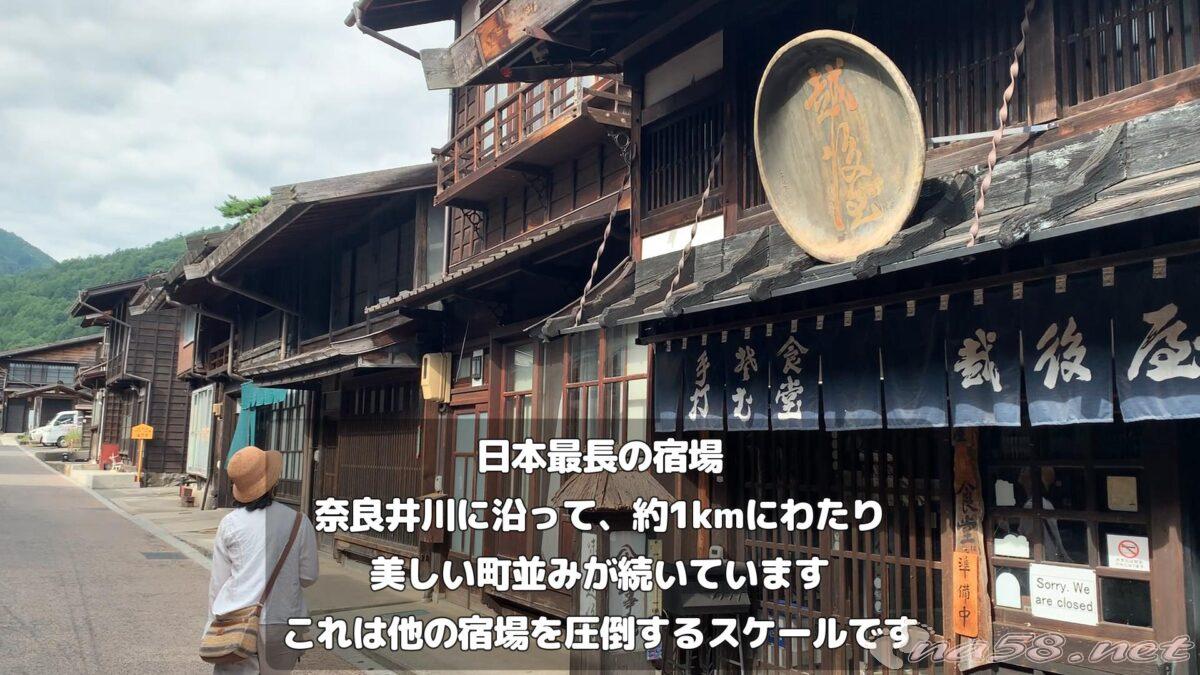

- 日本最長の宿場:奈良井川に沿って、約1kmにわたり美しい町並みが続いています。これは他の宿場を圧倒するスケールです。

- 鳥居峠を控えた要衝:旅人にとって最大の難所の一つであった鳥居峠を目前に控えていたため、旅籠や茶屋が大いに栄えました。

- 「奈良井千軒」の賑わい:その繁栄ぶりは「奈良井にないものはない」と言われるほどで、軒を連ねる家々が千軒にも見えることから、こう謳われました。

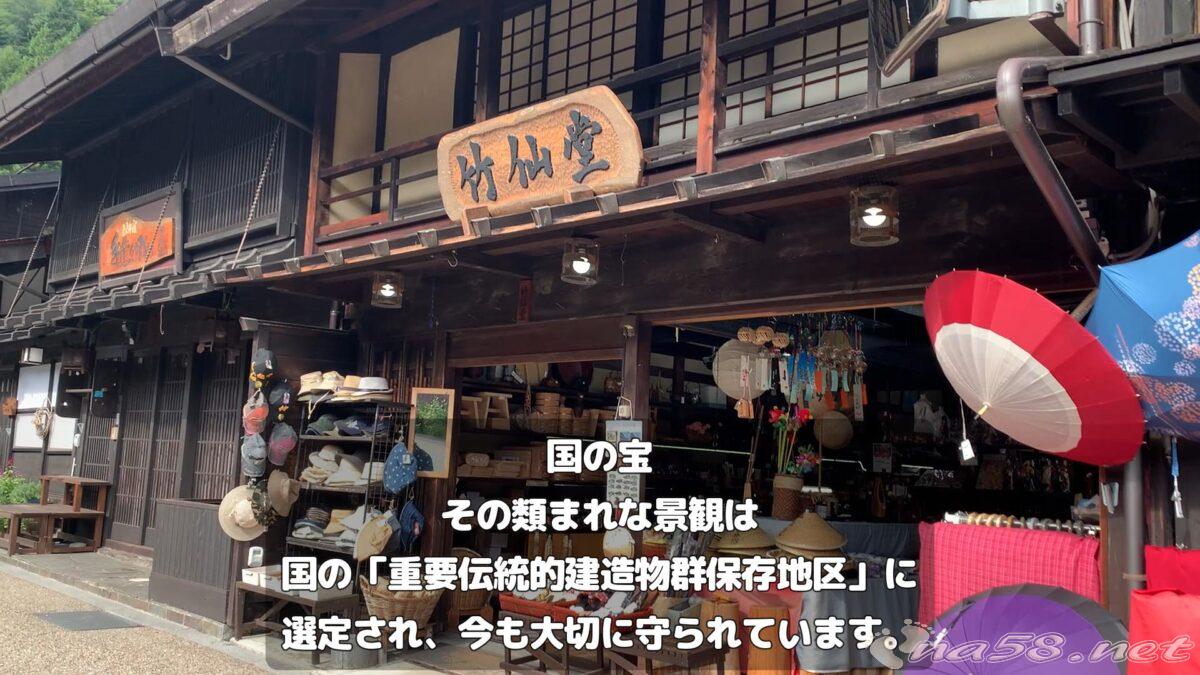

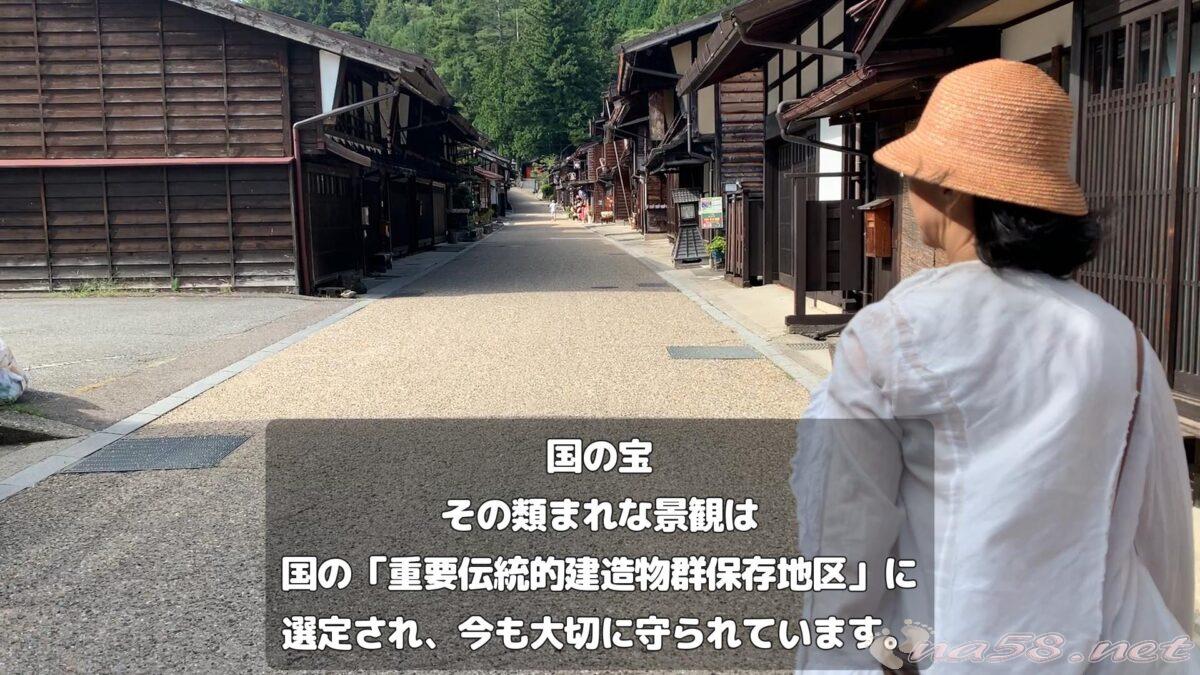

- 国の宝:その類まれな景観は、国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、今も大切に守られています。

これまでに訪れた馬籠宿が急な坂道に沿って広がる立体的な美しさを持っていたのに対し、

妻籠宿は「売らない・貸さない・こわさない」という住民の誓いに守られた、凝縮された保存美の精神を感じさせてくれました。

しかし、ここ奈良井宿は、そのどちらとも違う、圧倒的な「長さ」と「規模」にまず度肝を抜かれます。

ここは単なる宿場町ではなく、木曽路の経済と文化の中心地、いわば「木曽路の都」だったのです。

この壮大なスケールがどのような歴史の中で育まれてきたのか。それを知ることで、これから始まる散策が何倍も楽しくなるはずです。

時を超えて受け継がれる町並み:「奈良井千軒」繁栄の歴史

ただ美しい町並みを歩くだけでなく、その景色の裏に流れる時間や人々の物語に思いを馳せることが、私たちの旅の醍醐味です。

奈良井宿がなぜこれほどまでに美しく、そして壮大な姿を今に留めているのか。

その奇跡のような歴史を知ると、一歩一歩踏みしめる石畳の意味が、より深く心に響いてきます。

宿場の起源から江戸時代の繁栄へ

奈良井の歴史は古く、鎌倉時代にはすでに人々が暮らす集落があったとされています。

そして戦国時代の1533年、この地を治めていた木曽義在(きそ よしあり)によって、正式な「宿駅」として定められました。

これが、後の大繁栄の礎となります。

江戸時代に入り中山道が整備されると、奈良井宿の重要性は一気に高まります。

険しい鳥居峠を越える前、あるいは越えた後の旅人たちで宿場はごった返しました。

その賑わいぶりは「奈良井千軒」という言葉が示す通り。天保14年(1843年)の記録によれば、

宿内には409軒もの家が立ち並び、人口は2,155人を数えたといいます。

これは木曽路十一宿の中でも群を抜く規模でした。

近代化の波から守られた奇跡

しかし、明治時代になると鉄道網が発達し、新しい国道も奈良井宿を迂回する形で建設されました。

交通の主役から外れたことで、宿場はかつての賑わいを失っていきます。

ですが、この「取り残された」ことこそが、奈良井宿にとって最大の幸運でした。

開発の波を免れたことで、江戸時代の町並みが奇跡的に、ほぼ完全な形で保存されたのです。

そして昭和に入ると、住民たちが自らの手でこの貴重な遺産を守ろうと立ち上がります。

日本中が古いものを壊し、新しいものを建てることが『発展』だと信じていた時代に、奈良井の人々は未来のために『残す』ことを選びました。

それは、経済的な利益よりも、先祖から受け継いだ暮らしと誇りを守るという、静かで力強い決意表明だったのです。

行政や学者とも連携し、他に先駆けて官民学一体の町並み保存運動が始まりました。

古いものをただ残すのではなく、そこに住み、暮らしを営みながら未来へ継承していく。

そんな住民たちの熱い想いがあったからこそ、私たちは今、この感動的な風景に出会うことができるのです。

この歴史を知った上で歩く1kmの道は、もはや単なる観光ではありません。先人たちの想いを受け継ぐ、時間旅行そのものです。

いざ、江戸情緒あふれる1kmの散策へ!私たちの奈良井宿そぞろ歩き

さあ、いよいよ奈良井宿の散策開始です!

食事やお土産選びの時間も含めると、じっくり楽しむには3〜4時間ほど見ておくのがおすすめです。

約1kmにわたる町並みは、どこを切り取っても絵になる風景ばかり。

まるで江戸時代に迷い込んだかのような、私たちのそぞろ歩きの様子をお届けします。

町の景観と暮らしの音

一歩足を踏み入れると、目の前に広がるのは出格子の美しい家々がどこまでも続く圧巻の光景。

夕暮れ時になると灯りがともる「旅籠の軒灯」や、繊細な意匠が美しい「千本格子」など、江戸時代の面影がそこかしこに残っています。

「この千本格子の作り込みはすごいな。今の職人にはなかなかできない仕事だ」と、DIY好きのゴロマルも感心しきり。

耳をすませば、お店の人がほうきで軒先を掃く音、石畳を叩く下駄の音、そしてどこかのお寺から聞こえてくる鐘の音…。

雨上がりのしっとりとした空気には、濡れた土と木の香りが混じり合うでしょう。

この町が、博物館ではなく今も「生きている」ことを五感で実感させてくれます。

旅人の喉を潤した「6つの水場」

町を歩いていると、山側にいくつか水場があることに気づきます。

奈良井宿には、旅人たちの喉を潤し、生活用水として利用されてきた水場が6ヶ所も現存しているのです。

今もなお、冷たくて清らかな水がこんこんと湧き出ています。

飲用できる綺麗な清水ですが、飲用する場合は「煮沸」するよう、注意書きがされています。

ゴロマルが手ですくってみると驚くほど冷たくて気持ちいい水です。

何百年も旅人たちがこうして喉を潤してきたのかと思うと、ただの水とは思えませんでした。

奈良井宿のシンボル「木曽の大橋」

宿場町の南端、奈良井川に架かるのが、総ヒノキ造りの美しい太鼓橋「木曽の大橋」です。

橋脚を持たないその優美な姿は、まさに芸術品。橋の上から眺める宿場町と周囲の山々の景色は格別で、絶好の写真スポットになっています。

この橋は、「道の駅 奈良井木曽の大橋」と宿場町を結ぶ玄関口でもあります。

歴史を物語る建築物

外から町並みを眺めるだけでも素晴らしいですが、私たちは当時の人々の息づかいをより深く感じたくて、「中村邸」の暖簾をくぐってみました。

中に入ると、黒光りする太い梁や囲炉裏の煤の匂いが、一瞬で私たちを江戸時代に引き戻してくれます。

また、宿場町の公的な役割を担っていた問屋の史料を展示する「上問屋史料館」も必見です。

ぜひ一歩足を踏み入れて、当時の空気を感じてみてください。

美しい町並みを満喫し、お腹も空いてきました。

旅の大きな楽しみである、この土地ならではの「食」、そして思い出に残る「お土産」を探しに、もう少し歩いてみることにします。

奈良井宿の機関車展示・C12形蒸気機関車

奈良井宿の権兵衛駐車場の一画に、鉄道省が製造したC12形蒸気機関車が展示されています。

展示機関車の詳細

1938年に製造され、1955年から木曽路で活躍し、1975年にここへ設置されました。

C12形蒸気機関車について

簡易線用の小形タンク機関車として、昭和7年(1932年)から昭和22年(1947年)に三菱、汽車会社、川崎、日本車輌、日立で293両が製造されました。

軸重制限の厳しい簡易線用の小型軽量な機関車として設計され、本形式とテンダー式のC56形が並行して生産されました。

木曽路との関わり

C12形は昭和初期の不況時に簡易線用として経済性を求めて製造されたSLで、大変便利に使えたSLで、15年間で293両が製造されました。

中央本線 木曽福島機関区で現役を退いた後、各地で保存展示されています。

奈良井宿の権兵衛駐車場に展示されているC12形蒸気機関車は、かつて木曽路を走っていた鉄道の歴史を今に伝える貴重な展示物となっています。

アクセス

奈良井権兵衛駐車場

- 奈良井駅から徒歩圏内

- 普通車83台収容可能(第一駐車場13台・第二駐車場70台)

- 駐車料金:500円

権兵衛駐車場は奈良井宿観光の主要駐車場の一つで、機関車を見学しながら宿場町散策の出発点として利用できます。

木曽路の恵みを味わう:奈良井宿の絶品グルメと伝統工芸

旅の醍醐味は、その土地の空気を吸い、景色を眺め、そして何よりその土地ならではの味を堪能することにありますよね。

奈良井宿には、厳しい自然の中で育まれた素朴で滋味深いグルメと、旅人の土産物として発展した美しい伝統工芸が今も息づいています。

名物グルメ:心も体も温まる郷土の味

奈良井宿を訪れたらぜひ味わってほしいのが、郷土料理の「とうじそば」です。

これは、きのこや季節の野菜がたっぷり入った熱々のつゆに、冷たいお蕎麦をしゃぶしゃぶのように浸していただく料理。

体の芯から温まり、山の幸の旨味が口いっぱいに広がります。

もちろん、木曽路の定番である「五平餅」や「おやき」も外せません。

散策の合間にいただく、香ばしい味噌の香りがたまらない五平餅は格別です。

お店ごとに少しずつ味が違うので、食べ比べてみるのも楽しいですよ。

伝統工芸品:旅の思い出を形に

奈良井宿は、古くから木工業が盛んな土地でもありました。

江戸時代には、旅人たちがこぞって土産物として買い求めたといいます。

- 木曽漆器:丈夫で美しい光沢を持つ木曽漆器は、ここからほど近い木曽平沢が産地。日常使いできるお椀やお箸は、旅の記念にぴったりです。

- 曲げ物(まげもの):薄い木の板を曲げて作られるお弁当箱やおひつは、木の香りが心地よく、機能美にあふれています。

- 櫛(くし):緻密な木材から作られる櫛は、髪に優しく、静電気が起きにくいのが特徴。古くから女性に人気の土産物でした。

よしえが手に取ったのは、美しい木目の曲げ物のお弁当箱。

「これ、私たちのバンでの朝ごはんにぴったりじゃない?」。

旅先で手に入れたもので、旅の続きを彩っていく。

これも、時間に縛られない車中泊ならではの楽しみ方です。

「道の駅 奈良井木曽の大橋」徹底活用術

奈良井宿の観光を計画する上で、私たち車中泊トラベラーにとって、これ以上ないほど恵まれた拠点があります。

それが、宿場町に隣接する「道の駅 奈良井木曽の大橋」です。

ここは単なる駐車場ではありません。

- 最高のロケーション:国道19号線沿いにあり、宿場町とは「木曽の大橋」を渡ってすぐ。文字通り目と鼻の先にあります。観光を終えて疲れても、すぐに愛車に戻って休憩できる安心感は絶大です。

- 必要十分な設備:駐車場は普通車が28台駐車可能。もちろん、清潔なトイレは24時間利用できます。私たちが旅の拠点とするには十分すぎる設備です。

- 車中泊ならではの特権:そして、この道の駅を利用する最大のメリット。それは、観光客がまだ誰もいない早朝の静まり返った宿場町を独り占めできることです。朝霧の中に浮かび上がる江戸時代の町並みを歩く体験は、鳥肌が立つほど幻想的で…これこそ、早起きした車中泊旅人だけに与えられた、最高の贅沢ですよね。

私たちは、この道の駅の北にある「道の駅木曽ならかわ」で車中泊しまじたが、午前中は早い時間に「道の駅 奈良井木曽の大橋」へきました。

まだ観光客のいない奈良井宿は江戸時代にタイムスリップしたようでした。

ここで、奈良井宿を訪れるすべての方に知っておいてほしい重要なルールがあります。

それは、「宿場内は地元住民以外の車両乗り入れ禁止」 ということです。

この歴史的な景観を守るための大切な決まり事です。

だからこそ、公式に認められたこの道の駅や周辺の駐車場を利用することが、旅人としてのマナーであり、奈良井宿の美しい未来に貢献することにも繋がるのです。

この最高の特等席を活用して奈良井宿を心ゆくまで満喫するために、次のセクションでは、これから旅を計画される皆さんのために、具体的なアクセス情報などを分かりやすくまとめてみました。

これから行く人へ!奈良井宿へのアクセス&観光情報まとめ

私たちの体験が、あなたの次の素敵な旅のきっかけになれば嬉しいです。

ここでは、奈良井宿への具体的なアクセス方法や駐車場情報など、旅行計画に役立つ実用的な情報をまとめました。ぜひ参考にしてください。

- アクセス方法(車)

- 長野自動車道「塩尻IC」から国道19号線を経由して約40分。木曽路の美しい景色を楽しみながらのドライブです。

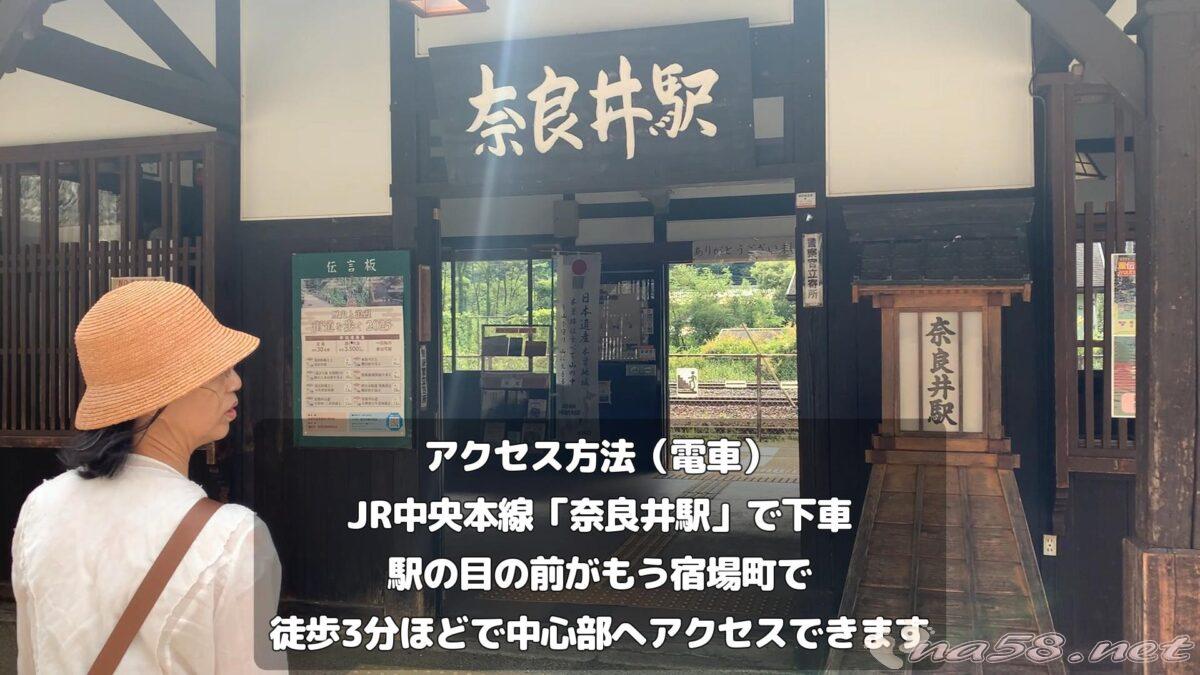

- アクセス方法(電車)

- JR中央本線「奈良井駅」で下車。駅の目の前がもう宿場町で、徒歩3分ほどで中心部へアクセスできます。電車旅の方にも非常に便利な立地です。

- 駐車場情報

- 道の駅 奈良井宿駐車場:私たちも利用した、宿場町に隣接する駐車場。普通車28台。

- 奈良井駅前駐車場:駅のすぐそば。普通車15台 / 料金500円。

- 奈良井権兵衛駐車場:宿場の南側にある最も大きな駐車場。普通車83台 / 料金500円。大型バスやマイクロバスはこちらを利用しますが、予約が必要な場合があります。

- 散策のヒント

- 推奨所要時間:食事や買い物も含めて、3〜4時間ほどあると、ゆっくりと宿場全体の雰囲気を満喫できます。

- 足を延ばして:時間があれば、隣の漆器の町「木曽平沢」へも訪れるのがおすすめです。期間限定で2つの町を結ぶシャトルバスが運行されることもあります。奈良井宿とはまた違った、職人の町の風情が楽しめますよ。

結び:時を超えて旅人を魅了する、生きている宿場町・奈良井宿

今回の奈良井宿の旅を終えて、私たちの心に最も強く残ったのは、この町が単なる保存された観光地ではなく、今もなお人々の暮らしが息づく「生きている町」だという感動でした。

軒先で交わされる挨拶、家々から漂う夕食の匂い、水場に水を汲みに来る人の姿。

そのすべてが、この町並みが本物であることの証です。

私たちの木曽路の旅を振り返ると、それぞれの宿場町が持つユニークな個性が思い出されます。

馬籠宿は坂道が織りなす立体的な景観が美しい、挑戦的な登り道でした。

妻籠宿は住民の誓いに守られた、保存の精神が宿る聖地。

そしてここ奈良井宿は、かつての繁栄を物語る圧倒的なスケールを持つ、壮大で活気あふれる木曽路の都でした。

自分たちの手で作り上げたこのバネットバンと共に巡る旅は、私たちにたくさんの出会いと発見を与えてくれます。

これからも、自由気ままな車中泊旅の様子を、皆さんと分かち合えたら嬉しいです。

それでは、また次の旅でお会いしましょう!

スポンサーリンク

コメント